(原标题:干部成了老赖仍在上班?官方:属实)

法院发布失信人员信息 本文图均为紫牛新闻 图

9月5日,有网友爆料称临沂市蒙阴县市场监督管理局的一位领导竟被法院执行140多万元无果,后被列入失信人员名单成为“老赖”,但其本人并未受到太多影响正常上班。5日下午,记者从蒙阴县市场监督管理局获悉,被列入失信人员名单的侯某义确实是该局一所长。“法院已经给了我们一个协助函,需要我们配合把他的工资停掉,用于偿还债务。”工作人员表示,目前侯某义仍在正常上班。

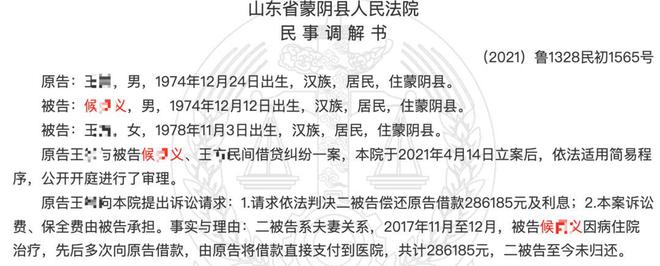

侯某义涉及的借款纠纷之一

对于欠债和成为“老赖”的原因,蒙阴县市场监督管理局告诉记者,目前只知道侯某义是涉及民事纠纷,不知道其为何不履行法院判决。记者在中国裁判文书网上检索公开文书发现,侯某义涉及多起借贷纠纷、金融借贷合同纠纷、不当得利等纠纷。在相关法律裁判文书中记者看到,从2014年起,侯某义本人就曾多次为他人银行借款提供担保,公开的判决书中涉案169.9万元,自己也向银行借款30万元,同时还有向两人民间借贷43万余元。

记者注意到,侯某义参与的银行借款担保及自己向银行借贷的纠纷中,涉案人员高度疑似亲友,存在互相担保的情况。自2015年开始,被借款银行就一直通过法律途径要求侯某义等人偿还借款和利息,但对方一直不配合出庭,判决赔偿后也遇到执行难问题。

侯某义涉及的借款纠纷

另在与个人借贷纠纷案件中,原告指出2017年侯某义曾因住院治疗多次向其借款28万余元,此后四年都未偿还一分钱,于是只能提起诉讼,靠法院强制执行来挽回部分损失。

公开报道显示,侯某义1995年退伍后一直在蒙阴县市场监督管理局工作,在基层工作了27年,担任了21年基层所长。2019年,为推动全程电子化登记实施,侯某义在市场监管所的办事大厅里开通外网,把自家的电脑、手机拿到现场教群众办理网上申请登记手续的故事还登上过中国质量报头版头条。

侯某义工作照

对于网友讨论侯某义作为“老赖”是否还能在政府单位任领导职位开展工作,蒙阴县市场监督管理局工作人员向记者表示,民事纠纷并不影响其工作,“工作方面我们并没有接到过对他的举报信息。”

延伸阅读

70万个村庄欠了9000亿 一些村委会成为了“老赖”

2022年过年期间,马学梅和一位当村支书的亲戚聚餐,注意到“村级债务”的概念。作为民盟宁夏区委会参政议政处副处长,马学梅从2017年至2022年到上百个村庄参与扶贫工作,但之前未曾特别留意过这个问题。

回家之后,马学梅收集并阅读了大量资料,又对从前扶贫去过的二十多个乡镇村干部做调查,形成了一篇以社情民意形式撰写的文章,递送到民盟中央。出乎她的意料,这篇文章不仅被民盟采用,并最终在2023年的全国两会成为民盟中央的集体提案之一。

“小村大债”已经成为一个不容忽视的问题。据农业农村部抽样调查显示,截至2019年上半年,在全国70万个行政村中,村级债务总额已达到9000亿元,村级组织平均负债达130万元。

几位近年来到多地村庄进行过调研的专家均对《中国新闻周刊》表示,村级债务分布范围极广,从南到北,从西到东,无论是发达地区,还是欠发达地区,他们所调研的村庄几乎都有村级债务。不少村庄债务近百万,而负债最严重的村庄,只有一两千人,负债却高达几千万。他们指出,“小村大债”已经是我国实施乡村振兴的“拦路虎”,抑制村级债务增长迫在眉睫。

几十年前的旧债

周向前是中部某省份的一位村副书记,在村子里工作接近15年。在他的记忆中,村子一直都有负债。2020年下半年,农业农村部印发《关于开展全国村级债务摸底调查的通知》,要求各地切实摸清村级债务情况。根据周向前所在村的统计,其村级债务超过200万元。

在该村超过200万元的债务中,有几十万元是“旧债”,也就是1990年代至2006年全面取消农业税期间村集体形成的债务,这被学界称为“传统村级债务”或“旧村级债务”。

“原来农业税费任务重,不少农户无法上缴税费,只能是村集体为农户垫付税费,借款完成税费上缴任务。”周向前告诉《中国新闻周刊》,几十年来,有一些农户经济状况好了,就把钱还给了村集体,抵了债务,还有一些农户直到现在还没有还上,因此债务延续至今。

旧村级债务在农村是普遍存在的。武汉大学社会学院教授、中国乡村治理研究中心研究员吕德文曾到多地农村调研村级债务,他对《中国新闻周刊》说,目前村级债务总额中,有相当一部分是税费改革前形成的旧村级债务。

旧村级债务中,除了因收缴税费导致的债务,还有一部分是村集体为完成上级的经济考核任务而举债兴办集体企业形成的。

华南理工大学公共管理学院教授黄岩在2019年曾到湖北省某村进行了为期20天的田野调查,据他了解,该村1990年代接到上级要求,必须兴办桑树基地等三个产业,但在投入大量资金后,三个项目仅持续1年时间就在1996年全部破产,并留下了21万余元的村级债务。

旧村级债务的债权方构成较为复杂,吕德文说,村集体除了会向银行、农村信用社以及民间金融机构借贷,也会以较高的利息向村干部和村民借款。

根据武汉大学社会学院教授桂华所著《村级债务的“堵”与“疏”》一文,农村税费改革前,全国村级债务规模约为3600亿元。当时,学界一度将村级债务视为基层治理中的最大难题之一。

税费改革后,旧村级债务被“锁定”,债务利息不再增长,留着逐年化解。一些村子的债务在税费改革后的十余年内已逐渐还清,但在吕德文调研的村子里,有些村直到现在还在偿还二三十年前的旧债。

王丽惠是南京师范大学法学院副教授、中国法治现代化研究院研究员,近几年来每年暑假都会到农村进行调研。在她调研的一个村庄,一位退休村干部曾在几十年前借款给村集体,后来他罹患癌症,缺钱医治,但手中的白条始终没有兑现,直到他去世,村集体欠他的债都没有还清。

建设性债务是主要来源

在周向前所在的村子,村级债务更多还是来源于2006年全面取消农业税之后形成的新村级债务。

走进村口的仿古门廊,道路两旁绿树成荫,曾经杂草丛生的堰塘,经过整治已经成为点缀村庄的风景,新建的村民广场也是全镇最大的。而在整洁的村容和崭新的楼房背后,是多年累积的村级债务。

多位专家对《中国新闻周刊》表达了类似的观点——因村庄建设导致的建设性债务是新村级债务的主要来源,项目制则是新村级债务产生的制度背景。

取消农业税后,国家公共财政资源是以项目制为主要形式向农村输送的。黄岩指出,中央政府为了保障专项转移支付体现政策目标,往往要求地方提供30%~60%比例不等的配套资金,村庄在承接项目时也需要一定资金投入,其目的之一在于对基层政府或地方社会产生激励作用。但是,很多村子没有能力筹集相应的配套资金,只能采取借债、欠款等方式,因而形成村级债务。

以周向前所在的村子为例,该村从2006年到2018年陆续实施了通村公路硬化项目,目前硬化公路总公里数接近19公里,总投资额达到600万元左右。周向前说,前些年,按照3.5米宽的乡村公路建设标准,上级补助资金为每公里10万元,2018年补助资金标准上调至每公里20万元,总体计算下来,该村的通村公路硬化项目约有一半资金是村里配套的,因此形成了一定的村级债务。

还有一些村庄建设的项目是在项目验收之后,通过“以奖代补”的形式获得资金,前期需要村里垫资。浙江省丽水市缙云县的黄碧街村在2019年开展了小城镇环境综合整治,丽水市农业农村局工作人员吴玉平对《中国新闻周刊》说,该村的小城镇环境综合整治项目先后投入基础设施建设资金3024.24万元,其中“以奖代补”的财政资金支持204万元,占比仅6.7%,其余的资金由村级向村民筹建,导致大量债务产生。

在建设性债务之外,新村级债务中还有一种因集体经营项目产生的经营性债务。

不过,多位专家指出,经营性债务在村庄并不多见。在王丽惠调研过的村子里,还没有产生经营性负债的。吕德文也几乎没有调研过存在经营性负债的村子,在他看来,许多村庄在2000年左右已经因为举债发展集体经济得到教训,因此不会轻易因发展集体经营项目而欠债,“极少数村庄有经营性债务,要么是村庄有得天独厚的条件,例如适合开发旅游,要么是村干部比较自信”。

债务 资料图

据《中国新闻周刊》了解,村级债务中经营性债务占比高的村子大多位于长三角、珠三角地区。浙江省丽水市的村庄就有这样的例子。吴玉平对《中国新闻周刊》说,截至2022年6月底,丽水市有986个村子有村级债务,负债金额共计5.93亿元,其中集体经营性负债约为3.73亿元,占比接近63%。

值得注意的是,丽水市诸多村庄的经营性负债体现为投资,具有一定的清偿能力。2017年,丽水市青田县出资在平湖经济技术开发区建工业厂房,产业园项目首期投资1.47亿元。据青田发布报道,该产业园项目建成后每年可为青田县的村集体经济增加收益1470万元。吴玉平提供的数据显示,丽水市村级债务中,3.73亿元的集体经营性负债推动形成资产6.09亿元,年度收益4722.45万元,平均收益率达12.64%。

但是,不是所有经营性债务都能取得收益。当村庄自身条件一般或是村集体经营能力有限,经营性债务可能会成为难以填满的窟窿。黄岩在广东调研时发现,一些城市周边的村庄为了发展经济,向银行借贷在村里建了工业园,期望工业园建成后租给企业,形成稳定收益,但是一部分工业园的设计不科学、招商不顺利,项目经营失败,因此形成村级负债。

新村级债务中,建设性债务主要是各类拖欠的工程尾款,是无息债务,债权人主要是工程队老板,具有私人性。王丽惠发现,许多乡村工程在招标时就要求老板带资建设。老板同意行政村的欠债也有经济理性考量,例如工程项目有一定利润空间,即便被村子欠了几万元债务仍可盈利,并且这些债务相当于纯利,每年还一些就可以。

经营性债务则主要是向当地农商行、信用社的贷款,还有一些是向“先富起来的村级精英”的借款,往往是有息债务。

经营性债务可能会比建设性债务更棘手。吕德文指出,建设性债务形成后其实就锁定了,不会增长,但经营性债务可能会造成一系列连锁反应,当地为了盘活经营性项目有可能持续投入,使得债务越滚越大。

“资源下乡的一种异化结果”

在黄岩看来,如果说旧村级负债是一种资源挤压型负债,新村级负债则是一种资源输入型负债,形成于21世纪以来国家大规模自上而下向农村输入资源的过程中,是资源下乡的一种异化结果,“产生巨额新村级债务的原因当然不在于资源本身,而是在于资源落地的操作方式”。

项目制对于配套资金的硬性要求往往是导致新村级债务产生的直接原因,但新村级债务形成的根源并不能完全归结于此。

吕德文在调研中发现,一些历史上是“好村”的村庄,后来反而成了“差村”,是因为他们承担了地方的示范任务,包括美丽乡村建设、旅游开发、人居环境整治等,他们必须要推进政策硬性要求的建设项目。这其中,有很多工程是不那么必要的,“我调研的村子里,债务比较庞大的,都是因为搞形式主义工程欠了债”。

黄岩曾经调研的湖北省某村是一座传统的农业村庄,共有村民1476人,约一半村民常年外出务工,空心化严重,该村所属镇在县域GDP排名倒数第二。在这样一座村庄,截至2019年底的负债高达270万元,最主要的原因是村办公大楼建设及其周边环境整治。黄岩说,该村的整治工程从一进村庄就可看到的“村办公大楼”开始,因为它不仅承载着公共办公职能,而且在一定程度上是看得见的“亮点”,是“需要的成绩”。

黄岩指出,政绩工程下的利益合谋,是新村级债务形成的内在动机。“资源在下乡工程中,不单单要发挥供给农村公共品的作用,它同样承载着各个行为主体多种意图。工程就是一块‘肥肉’,是各种利益主体参与到这些项目的建设中,上级政府要政绩,村集体要面子,村干部要利益。”

在新村级债务形成的过程中,部分村干部的“活跃”确实不容忽视。王丽惠说,堰塘、道路等基础设施建设关乎村民对村干部的评价,关乎村干部是否能够连任,也是村干部在任期间有所作为的体现,因而,即使借债某些村干部也必须推进。另外,王丽惠发现,在项目工程建设上,某些村干部多抱着“要么不建,要建就要建好”的想法去建设,所以支出常超出预算。

需要指出的是,造成新村级债务的基础设施建设中也有相当一部分并非不合理的“脸面工程”,而是必要的村庄建设。

周向前说,这些年来,他所在的村子对于争取各项项目很积极,因为包括开挖清洗堰塘、维修整治渠道等在内的工程是农户真正需要的,“改善了农户的生活环境,也提升了他们的生活幸福感”,所以虽然这些建设带来了负债,但周向前认为,利益大于负担。

“新村级债务形成的另一个根源,就是村级‘造血’能力薄弱,而农村的基础设施欠账太多。”黄岩说,1990年代,村里可能有一条土路就够了,但现在农村需要更好的基础设施,村集体只能硬着头皮建设。

新村级债务对村庄社会带来的影响是多方面的。

周向前直言,这几年因为村子有债务,在开展各项工作时总是放不开,顾虑很多。吕德文也认为,债务对村级组织影响很大,相当于村干部的主要任务不再是搞建设和服务群众,整天为怎么化解债务焦头烂额,“债务不化解掉,等于整个村就僵死在这里了,几乎不可能把村庄发展好”。

经过在湖北某村的调研,黄岩发现,新村级债务困局还会造成基层权力僵化和固化,多数村民和村干部不愿意接替巨额村级债务的“烂摊子”。

还有一种更为极端的情况——尽管工程队老板作为债权人,通常希望与村级保持良好的关系,但近年来工程队老板将村委会告上法庭的案件变得越来越多。

以山西省高平市为例,该市常住人口45万余人,辖15个乡镇或街道、304个村民委员会或居民委员会。最近几年,高平市涉乡镇(街道)政府(办事处)和农村(社区)组织债权债务案件数量飙升,2016年1件,2017年52件,2018年114件。高平市人民法院副院长吴玲玉在一篇调研报告中指出,高平市基本上所有乡镇(办事处)都涉及债权债务案件,债务金额达数千万元,而且作为被告的乡镇(办事处)、村委(居委)基本上全部败诉。

当村集体资产有限,村委会不配合执行,不仅影响村委会及其组成人员,也会拖累整个村庄的发展。

2019年,河南某村委会的法定代表人因为拒绝履行法院支付工程款的判决而被强制拘留。还有一些村委会成为了“老赖”,被法院纳入“失信被执行人”名单。根据《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》,成为失信被执行人的村委会将在参与政府投资项目、获取补贴和政策支持、获评文明村镇奖项等方面受到限制。

马学梅说,当村干部成为“老赖”,整个村子的运行会更困难,除了在参与项目、获取补贴时受限制,村干部所有的培训活动、外出学习也会受影响,因为坐不了高铁、飞机,“往往就得换人,但这一波人下去之后,债务依旧没解决,(施工队)再告,(新的村委会)再变成‘老赖’”。马学梅指出,一定程度上,村级债务会对基层治理体系和治理能力现代化带来很大的负面影响。

化解之难

如今,对于存在村级欠债的村庄,化解债务已经成为头等大事。

但在村集体经济收入较低的村庄,化解债务并不容易。根据农业农村部的数据,截至2019年底,浙江省已全面消除集体经济年收入低于10万元、经营性收入低于5万元的薄弱村。但是王丽惠指出,排除江浙沪、珠三角的省份,全国很多村子的集体经济年收入仍不超过10万元,甚至在她调研的村子中,绝大多数的村集体年收入在5万元左右。

周向前说,其所在村子的村集体年收入就不超过10万元,对于偿还村级债务作用轻微。前几年,该村有一大部分债务得到化解,主要靠地方政府征收该村集体土地得到的收入。

很多村子都像周向前所在的村子一样,通过寻找外部资金化解村级债务。王丽惠举例说,比如通过土地增减挂钩,“在土地上找钱”,她还调研过一些村子,会通过接收水库移民、获取移民扶持资金的方式化解村级债务。

周向前提到了一个词语,“化缘”,当村集体经济很难增收,村干部只能到对口帮扶单位去多沟通,或者去找一些有能力的人,先“化缘”一些资金渡过难关。

为了化解债务,周向前所在的村子还在继续“跑项目”。吕德文说,这是很多村子的选择,因为这些村庄没有能力赚钱化解债务,只能通过不断跑新项目,用新项目的资金去还旧项目的债。而申请越多,就意味着村子要配套的资金越多,于是陷入一个怪圈:往往是国家投入得越多,专项资金下达得越多,村级债务就会越多。

“其实就是拆东墙补西墙”,王丽惠发现,当村庄以“跑项目”作为填补债务的主渠道,往往会造成“滚雪球”困局,这中间会充满了关系运作,产生资源损耗和权力寻租。

王丽惠还指出,“跑项目”的债务化解方式也会导致村与村的建设能力失衡。“项目资源越多的村,村干部声望越高,越容易得到上级政府的认可,能争取到更多项目,且项目越多的村,村庄建设越好,上级政府也越认为村干部能做事,项目批给这样的村,也更放心,因而债务可以持续化解,但也在持续积累;而资源少、建设少的村越来越缺项目资金,村庄建设越发停滞,债务也无法化解。”

“小村大债”的化解难题已经引起了各方关注。民盟中央在今年两会期间提交的提案中提出了一种倒逼机制,建议建立和落实“第一责任人”制度,明确各镇(街)镇长(主任)和各村民委员会主任是化解村级债务的第一责任人,把村级债权的回收率、债务偿还率、资产增长率和是否出现新增债务作为镇村干部工作考核的重要内容,同时把考核结果与干部的报酬、评优、提拔等挂钩。

目前,已经有一些地方在推进村级债务化解时引入类似机制。2023年1月,中共丽水市委组织部和丽水市农业农村局印发了《村级债务化解工作指引(试行)》,其中指出对负债100万元以上的村,由县处级领导包村化解债务,逐村制定方案。

除了探索化解已有村级债务,如何从源头防范新增村级债务,也是亟待探索的。周向前说,其所在村庄上级政府从2021年强调不允许举债搞建设,所有项目在动工之前要由乡镇一级把关资金筹措情况,“卡得很严”,如果想新增债务,几乎不会通过审批。

上述丽水市的《村级债务化解工作指引(试行)》也强调要从源头上遏制债务,包括要建立新增债务负面清单和加强新增债务审批管理。

除此之外,多位专家提到,村一级项目施工的方式还可以优化,以避免村级债务的产生。

吕德文在北京平谷区罗营镇调研时发现,该地正在探索村民自施项目,部分工程从项目前期工作、项目建设、竣工验收到建成维护,全程由村民共同参与,相较于找施工队,工程成本显著降低。王丽惠在中部某省调研时则发现,一些地方的项目制度也在变化,以前项目资金是直接拨到村里,现在则是60万元以下项目镇里招标,60万元以上项目县里招投标,把项目资金直接打给施工方,“甲方变了,不再是村两委,而是县级政府,村级欠债的空间也就越来越小了”。

当然,更重要的是减少不必要的项目。吕德文指出,“形式主义的工程就不要再搞了,经营性的项目,村级组织也尽量少介入。要是能做到,可以大大减轻村子的负担,减少债务”。

(应采访对象要求,文中周向前为化名;实习生陈袁对本文亦有贡献)

弥勒一市场电梯坠落3死17伤(弥勒电器)

弥勒一市场电梯坠落3死17伤 知情人:事发电梯系货梯 有时菜农会开三轮车进去运菜,电梯,货梯,弥勒,电梯门,三轮车(1)人阅读时间:2023-10-19

快讯!俄媒:拉夫罗夫与朝鲜外务相崔善姬举行会晤

俄罗斯外长与朝鲜外务相举行会晤(2)人阅读时间:2023-10-19

擦边24年,屡教不改!这个最“性感”的老品牌,一年能卖46亿

擦边24年,屡教不改!这个最“性感”的老品牌,一年能卖46亿,椰树,椰汁,富贵,椰肉,饮品,香精(1)人阅读时间:2023-10-19

2023新时代好少年发布会视频直播入口+收看频道(附回放)

由中央文明办、教育部、团中央、全国妇联、中国关工委主办的2023年度全国“新时代好少年”先进事迹发布仪式,将于2023年10月19日(星期四)播出。详见正文。(2)人阅读时间:2023-10-19PAC的作用是什么 pac是干什么用的

PAC的概念定义为:控制引擎的集中,涵盖PLC用户的多种需要,以及制造业厂商对信息的需求。PAC包括PLC的主要功能和扩大的控制能力,以及PC-ba..2023-10-19

PAC的概念定义为:控制引擎的集中,涵盖PLC用户的多种需要,以及制造业厂商对信息的需求。PAC包括PLC的主要功能和扩大的控制能力,以及PC-ba..2023-10-19至臻皮肤没有原皮肤就可以用吗(至臻皮肤没有原皮肤能不能用)

《英雄联盟》是由美国拳头游戏开发丶中国大陆地区腾讯游戏代理运营的英雄对战MOBA类竞技网游。游戏里拥有数百个英雄,并拥有排位丶天..2023-10-19

《英雄联盟》是由美国拳头游戏开发丶中国大陆地区腾讯游戏代理运营的英雄对战MOBA类竞技网游。游戏里拥有数百个英雄,并拥有排位丶天..2023-10-19紫米掉色是真紫米吗 掉色的紫米是真正的紫米吗

真的紫米经过淘洗也会有掉色的现象,因为紫米中有一种中易溶于水的物质叫做花青素,这种色素会在淘洗紫米的时候溶入水中,从而导致紫米出..2023-10-19

真的紫米经过淘洗也会有掉色的现象,因为紫米中有一种中易溶于水的物质叫做花青素,这种色素会在淘洗紫米的时候溶入水中,从而导致紫米出..2023-10-19粉丝怎么吃 蕨根粉丝怎么吃

粉丝怎么吃共有5步。粉丝可以做粉丝炖猪脚、凉拌粉丝、包菜粉丝,..2023-10-19

粉丝怎么吃共有5步。粉丝可以做粉丝炖猪脚、凉拌粉丝、包菜粉丝,..2023-10-19